ダブルバッグの成り立ちと

隔壁開通忘れ防止

理由をきちんと理解して使用することがリスクマネジメントの第一歩

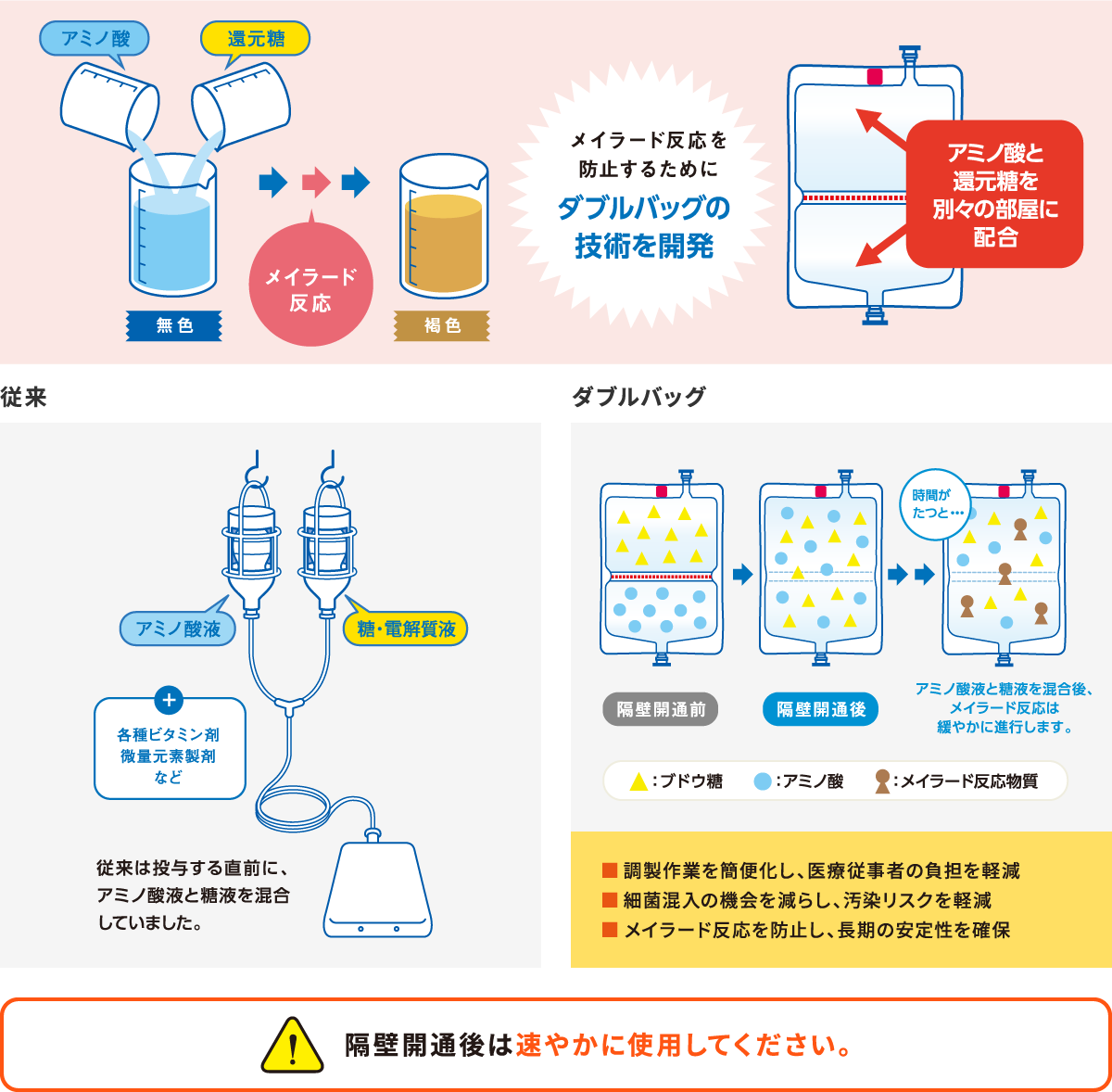

なぜダブルバッグになっているの?

メイラード反応を防止するためです。

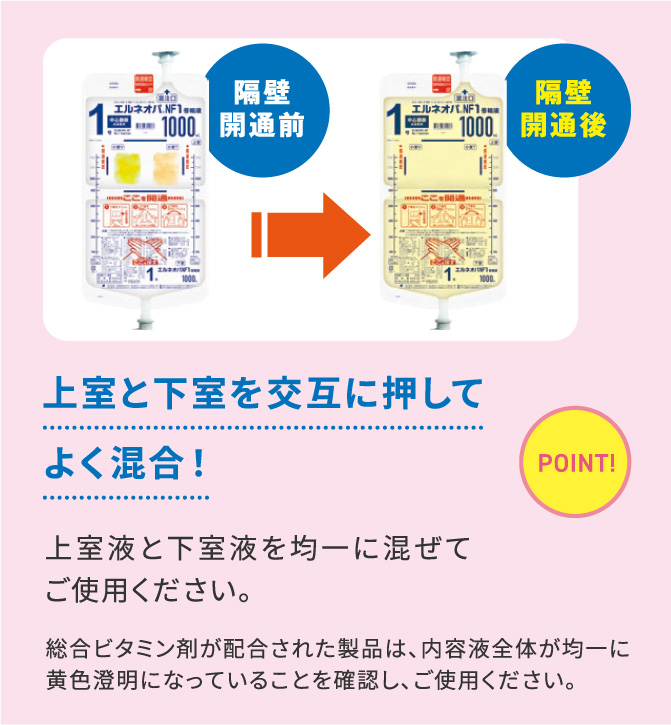

アミノ酸と還元糖(ブドウ糖など)を混合すると、時間が経つにつれて褐色に変化します。この褐色物質を生じる反応をメイラード反応といいます。この反応を防止し、製剤の長期的な安定性を保つために、ダブルバッグの技術を開発しました。アミノ酸と還元糖が隔壁で仕切られた上室と下室にそれぞれ充填されているため、保管時のメイラード反応を防止することが可能となりました。

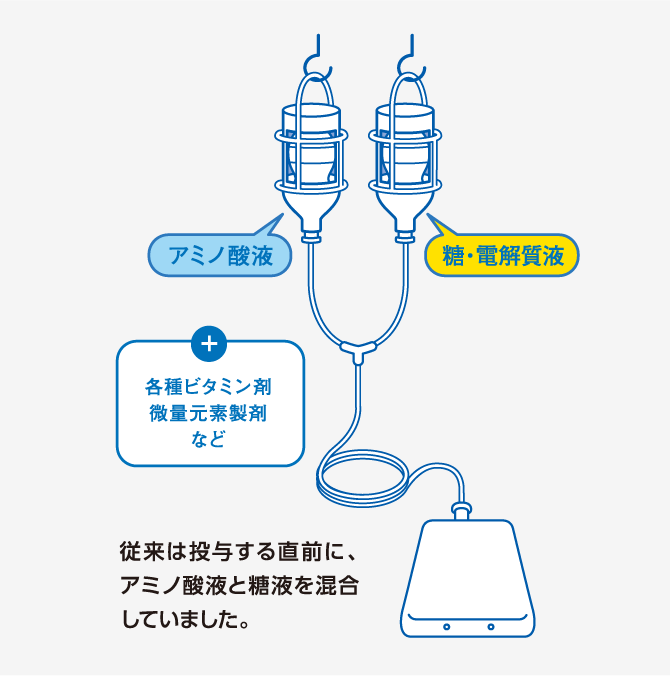

従来

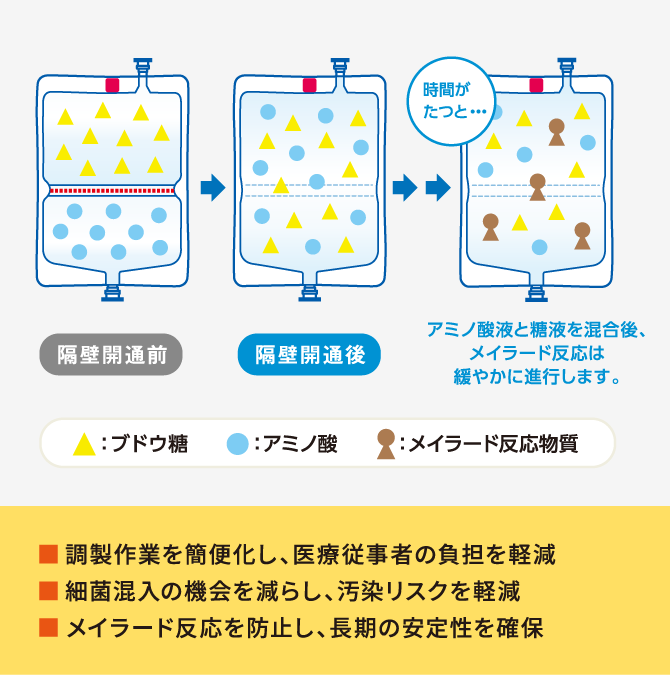

ダブルバッグ

『隔壁開通忘れ』を防ぐためには?

各病院で手順を標準化することが重要です。

袋から取り出したらすぐに開通し、作業を中断しないでください。

「開通確認シール」貼付製剤の場合

(エルネオパNF輸液、ネオパレン輸液、エネフリード輸液)

ダブルバッグ製剤であることがひと目でわかるように、隔壁部に赤色の太い点線と「ここを開通」の文字を入れました。

また、開通確認シール ■ を、ハンガーに掛ける吊り穴を塞ぐように貼付し、使用時に隔壁を開通したことを再度確認することを促しています。

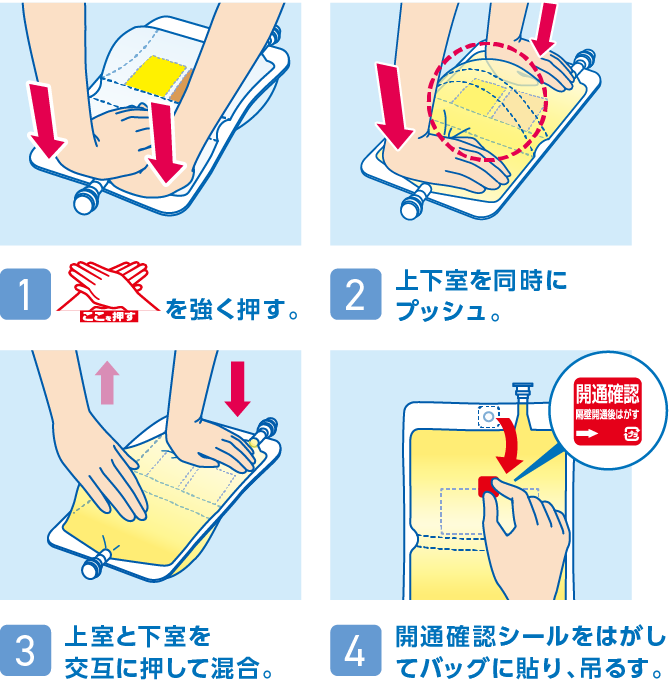

手順

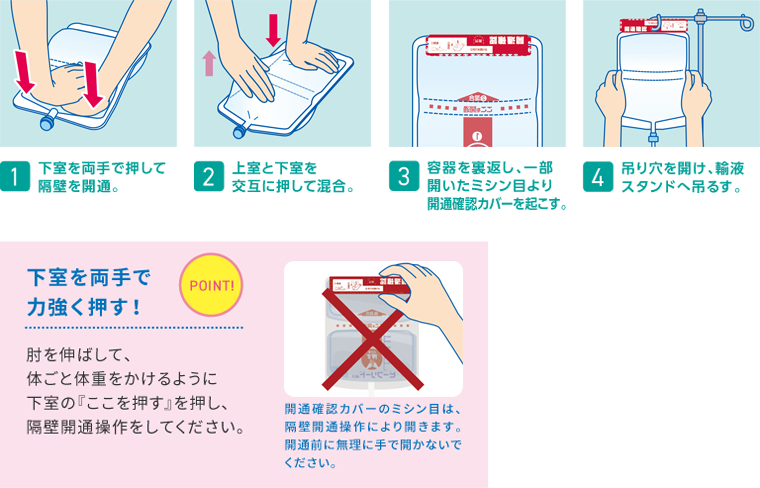

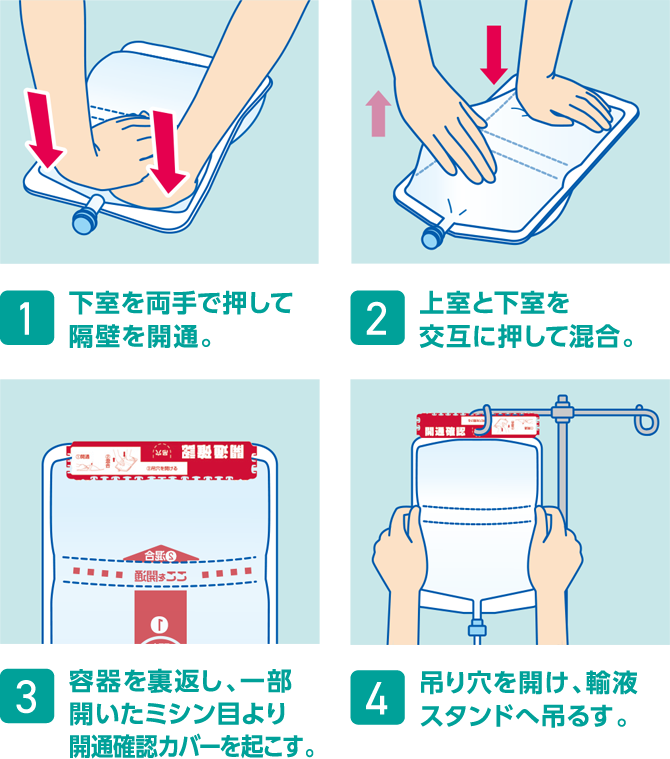

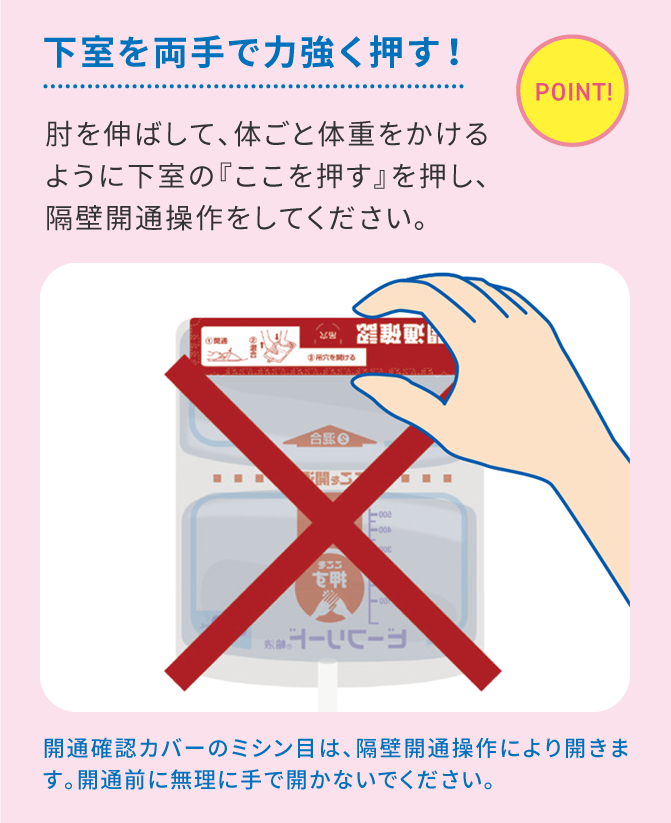

「開通確認カバー」装着製剤の場合

(ビーフリード輸液)

ビーフリード輸液には、開通確認カバーを装着しました。隔壁開通操作前は吊り穴が無いため、輸液スタンドに吊るすことができません。吊り穴は開通確認カバー中央に用意しました。隔壁開通操作の後、開通確認カバーを起こし、吊り穴を開きます。

開通確認カバーへ大きく印字された“開通確認”  により、輸液スタンドへ吊るす際に隔壁開通を再確認することを促しています。

により、輸液スタンドへ吊るす際に隔壁開通を再確認することを促しています。

手順

ダブルバッグの隔壁を開通し忘れると、どのような問題があるの?

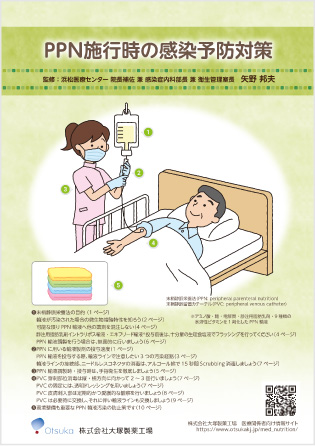

末梢静脈栄養法(PPN)キット製剤

-

血管痛・静脈炎を生じる可能性があります。

PPNにおける血管痛及び静脈炎の原因として、輸液のpH、滴定酸度、浸透圧などがあげられます。1) 輸液でみると、糖・電解質配合製剤では糖質濃度が約10%、アミノ酸製剤ではアミノ酸濃度として10~12%程度が上限となり、それ以上の濃度の製剤を末梢から投与すると、血管痛・静脈炎を発生しやすくなります。

1) 桑原 考 : Medical Nutritionist of PEN Leaders,2020; Vol.4 No.1 : 73-84

中心静脈栄養法(TPN)キット製剤、末梢静脈栄養法(PPN)キット製剤

-

高血糖、電解質異常を引き起こす可能性があります。

開通を忘れることで通常より高濃度の電解質や糖が静脈内に投与されてしまうため、高血糖、電解質バランスの異常を引き起こす可能性があります。

-

アミノ酸の急速投与により、悪心・嘔吐を生じる可能性があります。

開通を忘れることにより、高濃度のアミノ酸が急速に投与される可能性があります。一般的に、アミノ酸の投与速度が速い場合は悪心・嘔吐の副作用が出やすいといわれています。アミノ酸の投与速度は、10g/hr前後が体内利用に望ましい 2)とされています。

2)医薬品再評価結果その15,(昭和54年,薬発第144号)

-

予定した投与量・濃度が投与できません。

-

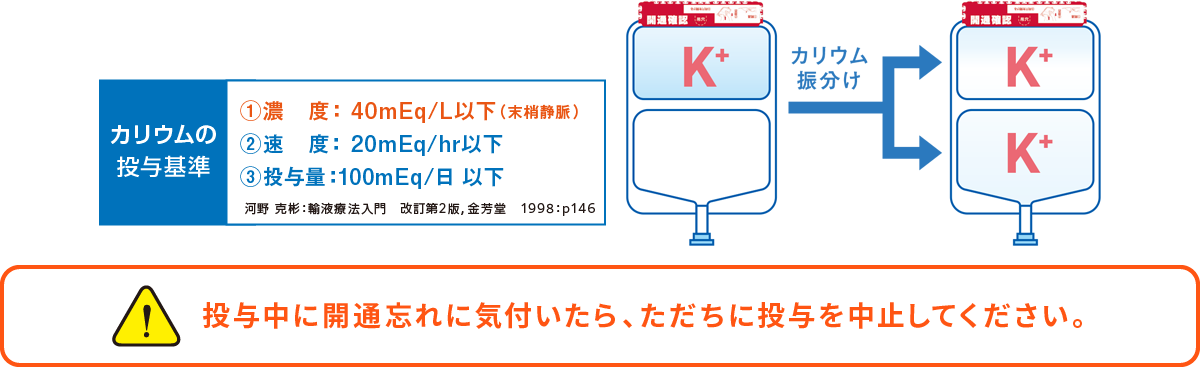

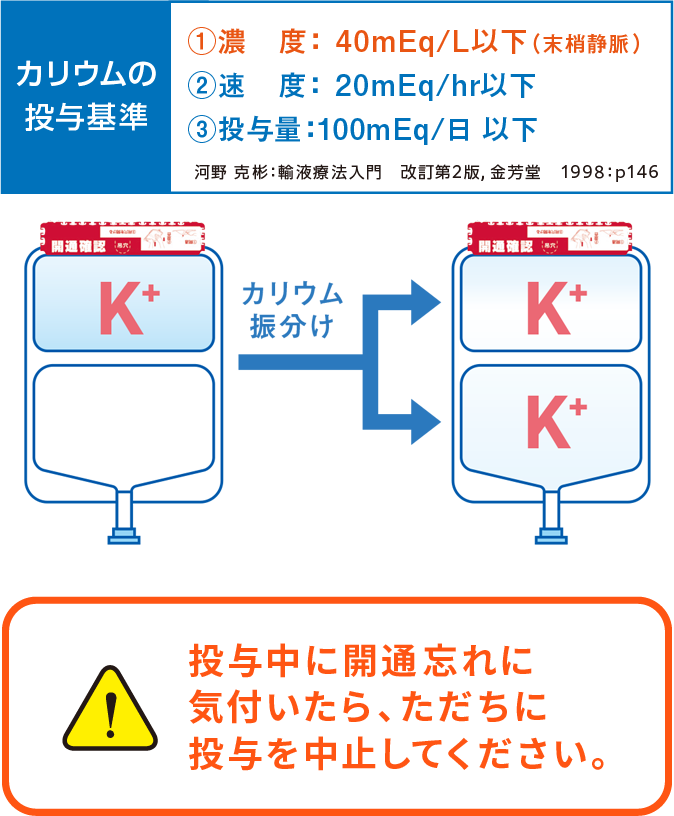

高濃度のカリウムが投与されるのを防ぐため、カリウムを上室液と下室液に振り分けた製剤もあります。

関連資材は入手できますか?

BFD2622L01