- HOME

- 診療サポート

- Run&Up×地域包括ケアシステム

- 患者さんの「たとえ死んでもいいから 食べたい」に向き合う倫理的課題

患者さんの「たとえ死んでもいいから

食べたい」に向き合う倫理的課題

2023年9月24日実施

在宅ケアの現場では、誤嚥性肺炎を繰り返す症例をしばしば経験します。食事によって誤嚥性肺炎が生じ、生命予後が不良となるリスクがある一方で、「死んでもいいから食べたい」と訴える患者・利用者も珍しくなく、ジレンマが常に存在します。それに対し私たちは、どのように向き合っていけばよいのでしょうか。

今回は、弁護士で、臨床倫理や患者の意思決定に関するコンサルティングの経験が豊富な稲葉一人先生(いなば法律事務所 代表弁護士) にお話を伺いました。

臨床倫理の原則と、患者の意思決定

―まず、稲葉先生が臨床倫理に携わられた経緯について教えてください。

裁判官をしていて気づいたのは、裁判の3分の1くらいは、医療と関係しているということでした。

刑事裁判では、死因の特定のために「法医学」が用いられ、被告人の責任能力は「精神医学」に委ねられる。民事裁判でも、例えば脳卒中で亡くなった方の労災での業務起因性判断では、「脳神経内科」などの見解が重要ですし、もちろん医療過誤では、全科が関係します。

しかし、裁判官は医療のトレーニングを受けているわけではありません。

医師や医療者が、何を考えて医療をしているのか知りたいという思いが募り、裁判官をやめて法学部の大学教授となり、並行して、京都大学大学院の医学研究科に新設された「医療倫理学」の講座の門をたたきました。それが2000 年4月のことです。学生と一緒に基礎的医学の授業を受け、「医療事故」「患者家族対応」などについて学びを深めるなかで、医療倫理から臨床倫理に自分の中心点が動いていきました。

―なるほど、そのような経緯があったのですね。

医療従事者が臨床倫理について学ぶ機会も、これまではあまりなかったようですが、現場でも少しずつ学ぶ必要性が高まってきているようです。

「臨床倫理」という言葉は、日本ではそれほど古いものではなく、ここ20 年くらいで使われるようになった言葉です。背景には、アメリカのタスキギー事件(※)や、その反省のもとに作られたベルモント・レポート(※)などがありますが、そこから日本なりに考え、日本での規範が生み出されました。

日本では、臨床倫理の規範として共有すべきものは、大体4つに分かれるといわれています。

※タスキギー事件:1972 年にアラバマ州のタスキギーで発覚した事件。

1934 ?72 年にかけて、米国連邦政府公衆衛生局(PHS)が、黒人梅毒患者に対して梅毒の治療をするといいながらまったく治療しないまま、黒人男性約600 人を対象に観察研究を行った。

この研究の目的は「治療をしないことでどのような経過を示すか」の調査(観察研発)であったため、その調査中にはすでにペニシリンの使用が一般化していたにもかかわらず治療を行わずに研究を続けた。内部告発を契機に、AP 通信が報道し社会問題化した。

※ベルモント・レポート:アメリカ合衆国の、人間の被験者を対象とする研究における倫理的な原則とガイドラインをまとめた報告書。人間の研究において倫理的な基準を確立し、被験者の権利と福祉を保護するために作成され、尊重の原則(個人は尊重され、個別の意思決定が重要である)、善意の原則(研究は被験者に対して利益をもたらすべきである)、正義の原則(研究の負担や利益は、公正かつ均等に分配されるべきである)という3 つの倫理的原則を強調している。

―どのようなものでしょうか?

「自律性の尊重」「患者の益(good)」「患者への無危害(bad)」、さらに「公正(justice)」です。この4つの原則が日本の医療の背景となっています。「臨床倫理的な問題」に明確な定義があるわけではないのですが、そこには必ず「ジレンマ」があります。

今回の“食” の問題も、4原則の「自律性の尊重(=患者の“食べたい” という思い)」と「患者への無危害(=誤嚥のリスクを回避する)」が、相反する状態になってしまっています。

―確かにそうですね。在宅医療・介護では、誤嚥性肺炎を繰り返す方に対する「経口摂取の支援」と「誤嚥リスク」との間で悩まれている医療・介護従事者も多いと思います。さらに在宅では、実際に食事介助を行うのが医療者ではないご家族であることも多く、安全性に悩まれているケースも少なく ありません。 こういったケースは、どのように考えたらよいのでしょうか?

嚥下機能や予後、ご本人の希望やご家族の支援体制など、さまざまな要素を含んでいるので、すぐに解決できる問題ではないですよね。そもそも、「2 つの選択肢のどちらも選べず、解決できない状態」がジレンマですから。この問題は、ジレンマの典型的な例だと思います。

しかし、どんな問題でも臨床倫理の原則は変わりません。

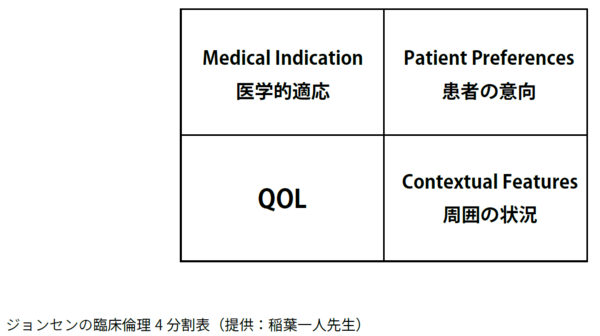

先ほどの臨床倫理の4原則を理解したうえで、症例それぞれの「ジョンセンの臨床倫理4 分割表」を描くと全体像が見えてきます。

4分割というのは、左上に「医学的適応」、右上に「患者の意向」、左下に「QOL」、右下に「周囲の状況」の4つの項目を検討し、倫理的に症例検討しようという考え方です。

これをワークシートとして作成することには2つの意義があります。

1 つは、患者に関わる多職種がそれぞれにシートを埋めていくことで情報共有ができること。もう1 つは、シートの作成そのものが共同作業となり、チーム医療が円滑に進めやすくなることです。

―職種を超えて利用できるツールなのですね。

そうです。可視化することで、方向性が見えやすくなると思います。

―「患者の意向」とありますが、患者・利用者の方が意思表示できない場合もあるかと思います。

私は、2018 年に厚生労働省が発表した『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン』の作成に携わったのですが、これは「すべての人が意思決定できる」という前提によって定められています。

例えば、言葉はわからなくても、表情や身振り・手振りでわかるとか、家族の言うことだけはわかる、あとは、食については意思表示できるなど、「意思疎通の能力が不十分だったとしても、伝えたいメッセージを汲み取る方法はある」、よって「“すべての人に、意思決定能力、意思表示能力がある” という前提で患者の意向を知ろうとしてみましょう」ということです。

―まずは「とにかく意向を汲み取ろうとしてみましょう」ということですね。 しかし、どうしても意向が汲み取ることが困難なケースもあるかと思いますが、いかがでしょうか。

そうですね。その場合、「ACP(Advance Care Planning):人生会議」と呼ばれる方法があります。将来の変化に備えて、患者自身が意思疎通ができるうちに、本人を主体に、ご家族や医療・ ケアチームが話し合い、本人の意思を確認しておく方法です。

それができていなかった場合には、「推定的意思」といって、本人の過去の発言や趣向、考え方などから、意思を推察する方法がとられます。

―本人の意向とご家族の意向が異なる場合もあるようですが、その場合はどのように考えたらよい のでしょうか。

表にして考えると、本人とご家族の意向が同じ①と④のパターンは問題ないのですが、②と③については苦慮される方が多いと思います。

考え方としては、②の「本人は食べたいと言っているが、ご家族は食べさせたくない」場合、原則的には、本人の意思が第一に尊重されるべきです。

逆に、③の「ご家族は食べて欲しいのに、本人が食べないと言っている」場合、こちらも本人の意思が第一であるべきなのですが、この場合、「食べない=死」を意味することもあるため、慎重に検討する必要があります。

職種や場所で、倫理の見え方が異なるのは当然 ?「見え方の違い」を強みに変え、患者理解を深める?

―医療・介護従事者のなかでも、職種などによって方針が異なることもあるかと思います。

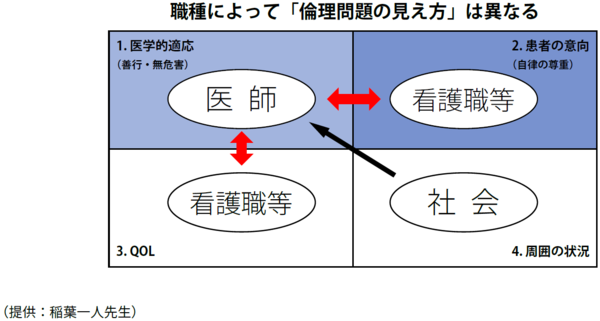

はい。例えば、医師は抗がん剤を使いたい、使うべきだと主張しても、患者が「つらいからやめたい」と言った場合、患者のそばにいる看護師も「つらそうだからやめてもいいのでは?」となることもあるでしょう。

それぞれの立場によって職業倫理が異なるので、同じ現象でも見え方が違ってくることはよくあります。

―そのときはどのように考えたらいいのでしょうか。

その「見え方の違い」こそが大事なんです。

1つの物体をいろんな方向から見ると、すべて異なる形に見えますが、その情報を集めることで、どんな立体かがわかってきますよね。

それと同じで、さまざまな職種が異なる見方をすることで、物事が立体的に見え、深く理解することができるというスキームなのです。

―病院と在宅など、場所によっても見え方が違ってくることもありそうですね。

そうですね。それぞれの状態や背景がありますので単純化はできませんが、あえて単純化して述べると、病院は「治療の場」であり、「一時的」といった位置付けが多いかもしれません。一方在宅での「食べたい」は、その人の日々、その人の生き方そのものであり、食べることの位置付けも比重も異なります。

病院であっても在宅であっても、倫理の原則は変わりませんが、倫理の見え方が変わってきます。

―病院側と在宅側で倫理の見え方が異なる、となれば、病院から地域へ退院する際のギャップもありそうですね。

これまでは、病院から地域へ退院となった際、病院の倫理と在宅の倫理が異なるために起こる「不協和音」がそのままにされていました。

病院内だと、職種間の倫理の見え方の違いだけですが、病院から地域へは、職種間だけでなく、場所の違いによる倫理の差があり、二重のズレが生じます。

だからこそ、病院と地域が「分断されたもの」ではなく、「グラデーション」になっていくようなきめ細やかな「退院支援」がとても大事になっていると感じています。

―退院前や退院時カンファレンスなどがポイントになってくるということでしょうか。

「退院時カンファレンス」は点数が付くこともあり、取り組んでいる施設は多いと思いますが、どうしても「患者(利用者)状態の伝達」「情報共有」にとどまっている印象があります。

もちろん、伝達や情報共有も大事ではあるのですが、場所や職種で異なる見え方を、それぞれが尊重し合う場であることが重要であり、そういうところに気を配れる人がカンファレンスに参加してもいいのでは、と思います。

―退院支援に携わる人が、倫理を学んでおくといいかもしれませんね。

一般的な「倫理」を学ぶということではなく、お互いにすり合わせる、歩み寄るというところを意識していただければと思います。「立場の異なる者同士がお互いの意見を言って終わり」ではなく、同じ感覚を共有するということです。

「病院の医師が、“経口摂取は絶対無理” と言っている」だけで終わらせず、「でも、これから在宅生活をサポートする側からすると、そんな◯◯さんを見ているのはつらい」と、きちんと伝える。

最終的にどうするか、ではなく、「病院の先生も、ちゃんと話せば、“ 何も食べられずに残りの人生を送るのはつらいだろう” という感覚はわかっているじゃない」という「感覚」の部分を共有するわけです。「感覚は共通、でも見え方は違う」なかで、「まずは場を持って対話する」「丁寧に調整していく」ことが大事だと思います。

―医療者・介護者などの立場だけでなく、患者・利用者の年齢や病期によっても倫理の捉え方は変わってくるのでしょうか。

もちろん変わります。しかし、「年齢」と「病期」では、捉え方が少し異なります。

加齢に伴って摂食機能が低下していくのは確かですが、何かを判断する際には、あくまでも「年齢での線引き」ではなく「摂食機能による線引き」であるべきです。「もう〇〇歳だから」という視点で見てしまうのはよくないですね。

逆に、病期の場合は「最期だから、好きなものを食べさせてあげたい」など、摂食機能とは別のところからの意見が出ることもあると思います。

―その場合、どのように判断したらいいのでしょうか。

その判断もやはり、多職種で行うのが大事です。その際、「医師が一番わかっているはず」という考えで、他職種が一歩引いてしまうことのないようにしていただきたいのです。どの職種も「One of Them」、それぞれがチームの一員です。

さまざまな事例を見てきた私の印象ではありますが、在宅ケアの実践者は、食べさせることは本当に上手です。「自宅で食べている様子」は、在宅スタッフにしかわかりませんので、チームの一員としてしっかり伝えていただきたいですね。

やはり「対話」が何よりも大事

―食支援の誤嚥性肺炎や窒息は、訴訟のリスクが伴うと思いますが、在宅ケア実践者が法的トラブ ルから身を守るためのアドバイスがあれば教えていただけますか。

リスクをゼロにするのは不可能です。やはり、訴訟になってしまう事例も残念ながらあります。

ただし、そのパーセンテージはとても少ないんです。まずはこのことは知っておいて欲しいと思います。

どれだけ注意していても、誤嚥や窒息は起こり得るということです。実際に、嚥下機能が低下している方が食事をして誤嚥性肺炎となり、状態が悪化、死に至るということは、かなりの件数あるでしょう。しかし、通常は訴訟にはなりにくいと思います。

―訴訟になる場合とならない場合の違いやポイントは何でしょうか。

基本的なことですが、「誤嚥・窒息を回避するために、できる限りのことをやっていたか」や、「本人の害を最小限にするためのプロセスが得られていたか」、そして何より「本人の意思を、きちんと確認していたか」ですね。この辺りを踏まえておけば、まず訴訟にはなりません。

本人の「食べたい」を尊重してくれたスタッフを、ご家族は訴えようとは思いません。

―確かにそうかもしれません。

仮に誤嚥してしまったとしても、「ご家族が介助していても、結局は同じだったのでは?」というケースが多く、このスタッフだったから誤嚥・窒息したということはあまりありません。

法的な部分を考えるのではなく、倫理的な部分を考えて欲しいんです。なぜなら、「法は倫理の最低限」という言葉が示すとおり、倫理のほうが、法的なレベルよりも高いところにあるからです。

冒頭に述べたような臨床倫理の原則をしっかり踏まえて判断していたにも関わらず、法的な不備があったために訴訟になった事例は、私の知る限りありません。

―「食べさせるか、食べさせないか」ではなく、そこまでのプロセスが重要ということですね。

臨床倫理への取り組みは、立場が異なる人間同士のコミュニケーションですので、時間と手間がかかります。しかし、一度関係性が作られ、お互いに信頼感が得られてくると、その後はスムーズになります。つい、時間や手間を惜しんで「医師の意見に合わせておこう」と思ってしまうかもしれませんが、自分の観点・視点で伝えてみてください。

繰り返しになりますが、医師が「経口摂取はNG」と言っても、ヘルパーさんが「本人が我慢しているのを見るのがつらい」と思っているのであれば、それを伝えて欲しいんです。逆に、医師が「嚥下機能に問題なし」と言っても、普段の生活を見ている在宅のスタッフが、「ちょっとした違和感」を感じたとしたら、それも伝えて欲しい。「感覚のアンテナを高く張っておくこと」「対話すること」が大事なんです。

―各職種が自分自身が思っていること・感じたことを言い合い、対話できる、そんなフラットな関 係性づくりが大事だということですね。 最後に医療・介護従事者に伝えたいことがありましたらお願いします。

私は年に100 ?200 件くらいのコンサルをしていますが、ここ数年、食の問題が増えてきていると感じます。「死んでもいいから食べたい」という事案も、年に5、6 件くらいあります。

「繰り返す誤嚥性肺炎」に苦慮されている医療・介護従事者が多いように、「今、食べさせるかどうか」だけでなく、患者・利用者の今後、残りの人生を決めていくことでもあるので、難しい問題ですよね。

でも、「難しいが不可能ではない」と思っています。

「ポイントで見るのではなく、時系列で見てみる」とか、「患者・利用者だけでなく、ご家族にも寄り添う」「多職種がそれぞれの視点で意見を述べる」などで、答えは自然と見えてくるんです。答えは皆さんのなかにあります。繰り返しになりますが、皆でフラットな視点で対話することで、立体像が見えてきます。

ただ一方で、「ちょっとだけ勉強して欲しい」とも思っています。皆さん、日々の業務でお忙しいとは思うのですが、最近は空き時間に自分のペースで学べるeラーニングのようなシステムもあります。臨床倫理について、患者の意思決定支援について、少しだけ学んでみて欲しいですね。

私は法律家ですが、カンファレンスでは一貫して、倫理の話をしています。法的な観点からの助言はほとんどしていません。「法より倫理」という雰囲気を感じてもらおうと、あえて意識もしています。

私は、「法律=自分を守るためのもの」で、「倫理=相手の幸せを考えるもの」だと思っています。つまり、「法より倫理」とは、「自分を守るのではなく患者・利用者さんの幸せを」ということです。

「食」って、喜びであり、人生の幸せのひとつですよね。「食は喜び」という大前提のもとに、議論していって欲しいです。最終的には、本人も含めて、みんなが対話できるカンファレンスができたらいいですよね。本人を支援するチームの一員として、ご家族にも入っていただき、「本人を中心にして、みんなで話し合う」、そんなカンファレンスが実現できるといいなと思っています。

稲葉一人先生プロフィール

司法試験合格後、大阪・東京の判事・判事補、法務省検事や、米国連邦司法センター留学。帰国後は、中京大学法科大学院、久留米大学医学部(医学) と熊本大学大学院(哲学)などで医療と、法と倫理の狭間の問題を教える。

留学をきっかけに、ADR(裁判外紛争解決) を研究し、調停(メディエーション)の実践者。 その後、医療・損保ADR やJICA を通じた海外(インドネシア・モンゴル)のADR 拡充の支援も経験し、現在は、いなば法律事務所の代表弁護士を務める。

制作:竹田印刷株式会社

ETD2623L05