- HOME

- 診療サポート

- Run&Up×地域包括ケアシステム

- 3地域の"新型コロナとの闘い"を振り返る

3地域の“新型コロナとの闘い”を振り返る

2025年4月取材実施

会議で意思決定し患者の療養体制を固めた

<茨城県 鈴木邦彦氏より>

各種の会議を数十回開催

私が茨城県医師会長を務めたのは2020 年6 月から24 年6 月までで、在任期間のほとんどを“コロナとの闘い” に費やしました。とにかく未曾有の事態で、いろいろな枠組みを作って乗り切ったということになります。

その枠組みは、対策や方針を協議する会議体と、患者の療養体制の2種類に大別できます。まず会議体は、県医師会が関係したもののうち、特に有意義だったのは以下の3 つです。

①都道府県新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会

=日本医師会が設置、月1回開催

②茨城県新型コロナウイルス感染症地域医療介護連携推進会議

=茨城県医師会が設置、月1~週1 回開催

③新型コロナウイルス感染症大規模病院連絡協議会

=茨城県医師会が設置、月1~週2 回開催

①は全国規模の会議で、厚労省の担当者が参加していました。都道府県と厚労省が直接意見交換してその場で解決できることも多く、今後も新興感染症が起きたらこういう場が必要と思います。

②③は茨城県医師会が主導した県レベルの会議です。後方支援の病院、介護施設や在宅をつなげなければ、と立ち上げたのが②。老健、特養、県庁(保健所)、中小病院が加わりました。③はおおむね200 床以上の病院を対象とし、コロナ対応の最前線と県医師会が直接話し合う場です。

そのほか、地域包括ケア推進センターを拡充し、在宅医療や訪問看護・介護、行政の地域包括ケア担当が参加しました。このように急性期の大病院から在宅まで組織化したことになり、地域包括ケアシステムと地域医療構想を進めたと言っていいでしょう。2020 年1 月から23 年5 月まで、これら以外も含めて会議を多いものは数十回やってるんですね。本当にこれは、みんなよくやったと思います。

入院から在宅まで療養体制を整備

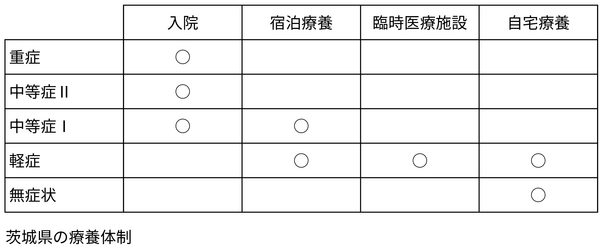

患者の療養体制は、感染拡大に対応してどんどん変えました。患者が少ない時は全員入院で、感染者が増えて全員が入院できなくなると宿泊療養を導入し、その後は臨時医療施設も稼働させ、下表のような体制を整えました。

茨城県ではそれなりに感染者は多かったんですけど、自宅療養で入院を待っている間に亡くなった人はいなかった。知事にも、医療資源を総動員して何とか乗り切った、と評価していただきました。

振り返ると、重症者を診る病院、中等症以下を診る病院、コロナ以外の救急を診る病院、後方支援病院、といった病院の機能分化がうまくできたといえます。医療機関と介護施設の連携も進み、自宅療養者を診たことで、かかりつけ医機能への理解も進みました。これらを今後、どう生かし強化していくかが問われると思います。

デバイスを駆使し未明までオンライン診療

<新潟県 小柳亮氏より>

「3 つの使命と5 つの行動」

KOYANAGI 真柄CLINIC の前身である真柄医院は1915 年から地域医療に携わっており、2012 年に現在の形になりました。

当院は「3 つの使命と5 つの行動」を行動規範にしています。3 つの使命とは外来・往診・予防。医療の基本でもあるこれらを現代にフィットさせるために、5 つの行動を掲げています。

5 つの行動

①自動化…自動会計機、オンラインワーカーなど

②機動化…訪問診療、随時往診、オンライン診療、車両10 台所有、大型除雪車も常駐

③教育・訓練…職員研修、大学医学部実習など

④ペーパーレス化…電子カルテ、医師会共通カルテ(SWAN ネット)など

⑤地域社会の構築…産業医、警察協力医、学校医、医師会(中央・県・市)各種委員など

鈴木先生が以前、日本医師会の医療政策会議で「自らの地域医療を『面』として捉える」とおっしゃいました。これが非常に腑に落ちて、かかりつけ医機能の目的は地域社会の構築だ、そのために急性期から在宅までの医師が協力して「面」を形成し、出来うる全てに取り組むことが必要、と自分なりに考えるようになりました。

自室からもオンライン診療

新型コロナパンデミックに対しても、我々の三本柱である外来・往診・予防で全力投球しました。

外来では、防護服が不足していた時期はゴミ袋をかぶってPCR 検査を実施しました。4000 人弱ほど検査し、その3 分の1 ぐらいが陽性者でした。往診先でもPCR 検査をしました。

新型コロナで新潟県初となるオンライン診療も実施しました。宿泊療養や自宅療養患者への往診に代わる手段と位置づけ、2022 年2 月からは新潟市内にとどまらず、村上市・魚沼市・糸井川市の患者を200 人ほど診ました。茨城県同様、新潟県も自宅療養死ゼロでした。

診療所の診察室だけでなく、診療所2 階の私の自室でもオンライン診療ができるようシステムを整え、PC とタブレットとスマホを駆使して、夜中2 時ごろまでオンライン診療に没頭しました。それはつらいとも思わなかったし、今思い出しても充実していました。やっと自分の望んでいたような医療ができる、これからの医療はこれだ、という喜びが大きく、新型コロナが時計の針を進めてくれたと実感する日々でした。

予防については、ワクチンも打ちました。副反応に備えて電話対応を強化し、最終的には1 万人ぐらいに打ったと思います。

新型コロナパンデミックを経験して、感染防護具の備蓄、院内感染対策の徹底、病原体検査の体制整備、宿泊療養施設の開設運営など、診療所でも対応すべきと考えています。感染症に積極的に対応することこそ、かかりつけ医機能にとって重要なことではないでしょうか。

高齢者施設の対応を重視し地域連携を強化

<山形県 蘆野𠮷和氏より>

入院判断も救急車受け入れも保健所の指示なく

私は鈴木先生より少し早く、新型コロナ流行が始まった2020 年4 月に山形県庄内保健所長に就任しました。「これは地域包括ケアシステム構築の大きなきっかけになる」と直感し、地域連携を進めました。

重視したのは高齢者施設の対応です。病院の医療を継続するためには高齢者施設の対応が重要と思っていました。第3波で高齢者施設でのクラスター発生がどっと増え、我々保健所の医師が前面に立ち、地域全体を巻き込んで連携を強化しました。

2020 年11 月ごろから、PCR 検査もできるだけ地域のすべての病院が関われるようお願いしました。入院するかの判断も、2 つの中核病院が決めて、保健所は関わらない。救急車も、保健所が指示することなく中核病院のどちらかに行けるようにしました。

医師会とも積極的に情報共有しました。保健所には発生届が集まり、どの地域にどういう患者がいるかが把握できます。この情報を毎日、医師会に全部流しました。

次第に感染者が増え、2021 年6 月ごろから自宅療養も始まります。自宅療養者の健康フォローアップは医療機関が行うべきと考えて、医師会と協議し、自宅療養者には医師会が分担して電話診療やオンライン診療を実施しました。結果的に、電話診療やオンライン診療の全国最多は山形の庄内地域だった、と聞いています。

地域包括ケアシステムの深化が進んだ

2022 年2 月からは、高齢者施設でクラスターが発生した場合、まず私が現地に赴いて対応し、協力医と相談して、入院させるかどうかを直接病院と決めていいことにしました。その時、病院のICN(感染管理看護師)と一緒に動いたのです。ICN すなわち病院看護師と施設が連携できる形をつくったことになります。

1 日の新規感染者はピーク時で510 人ぐらいになりましたが、地域の医師会、病院と連携でき、病床を空けておくことができました。この経験によって地域連携の意義への理解が深まり、第8次医療計画の策定に生かされました。そういう意味で、新型コロナパンデミックは地域医療構想も含めた地域包括ケアシステムの深化を進めるうえで非常に大きな力になったと感じています。

取材機関概要

●茨城県医師会

住 所:茨城県水戸市笠原町489 茨城県メディカルセンター4F

活動内容:1899(明治32)年発足。茨城県か25 の郡市等医師会の会員医師から構成される。特定健診・特定保健指導、介護保険・地域包括ケア、母子保健、予防接種・感染症などの事業を実施。

https://www.ibaraki.med.or.jp/

● KOYANAGI 真柄CLINIC

住 所:新潟県新潟市南区鷲ノ木新田5724-1

活動内容:前身の旧真柄医院は1916(大正5)年開院。2012 年、KOYANAGI 真柄CLINIC 開設。外来、往診(訪問診療)、オンライン診療を展開し地域住民に伴走する。「すみれ訪問看護ステーション」を併設。

https://www.km-c.org/

「新型コロナ後の地域医療とは

──香取氏を交えて座談会」はこちら

制作:一般社団法人地域共生社会研究会

統一コード:ETD2625G01